和傘について

和傘について種類から発祥まで解説|和傘・野点傘の通信販売なら恭雅にお任せください。

和傘発祥の地はタイ・ベトナムなどで、そこから中国を経て日本に伝わり、日本独自の製作方法の確立を経て「和傘」が普及しました。中国の唐からの伝来なので、唐傘(からかさ)と呼ばれるようになりましたが、それまでの雨具はかぶり笠のみでした。昨今、和傘の製造は、その発祥の地に帰りつつあります。

和傘発祥の地はタイ・ベトナムなどで、そこから中国を経て日本に伝わり、日本独自の製作方法の確立を経て「和傘」が普及しました。中国の唐からの伝来なので、唐傘(からかさ)と呼ばれるようになりましたが、それまでの雨具はかぶり笠のみでした。昨今、和傘の製造は、その発祥の地に帰りつつあります。

弊社では、海外に和傘製造生産を依頼し製作しておりますので、人件費及び材料費を抑えることにより、お客様にお求めやすい価格でご提供しております。

当店和傘の特徴は、まず第一に日本式の竹骨組みの傘であること。

唐傘(中国式傘)は親骨に小骨を差し込む「作り」であることに対して、和傘の「作り」は、親骨を小骨が挟みこむように作られております。親骨を差し込む「作り」の唐傘(中国式傘)は親骨を太く製作しないといけないため、傘を閉じたときに親骨の数が少ないにも関わらず、太くなります。

日本式傘(和傘)は親骨・小骨を細く製作できるため、傘を閉じたときに細く、軽くなります。しかしながら、親骨・小骨を細いため、唐傘(中国式傘)より強度が弱くなり、骨数を増やすことで強度を補っております。日本式(和傘)の「作り」は非常に繊細で、製作できる職人の数も非常に少ないのが現状です。

第二に、紙傘・絹傘・蛇の目傘・野点傘には飾り糸が紡がれており、外側の傘の模様だけでなく、内側の美をお楽しみいただけます。

■紙傘

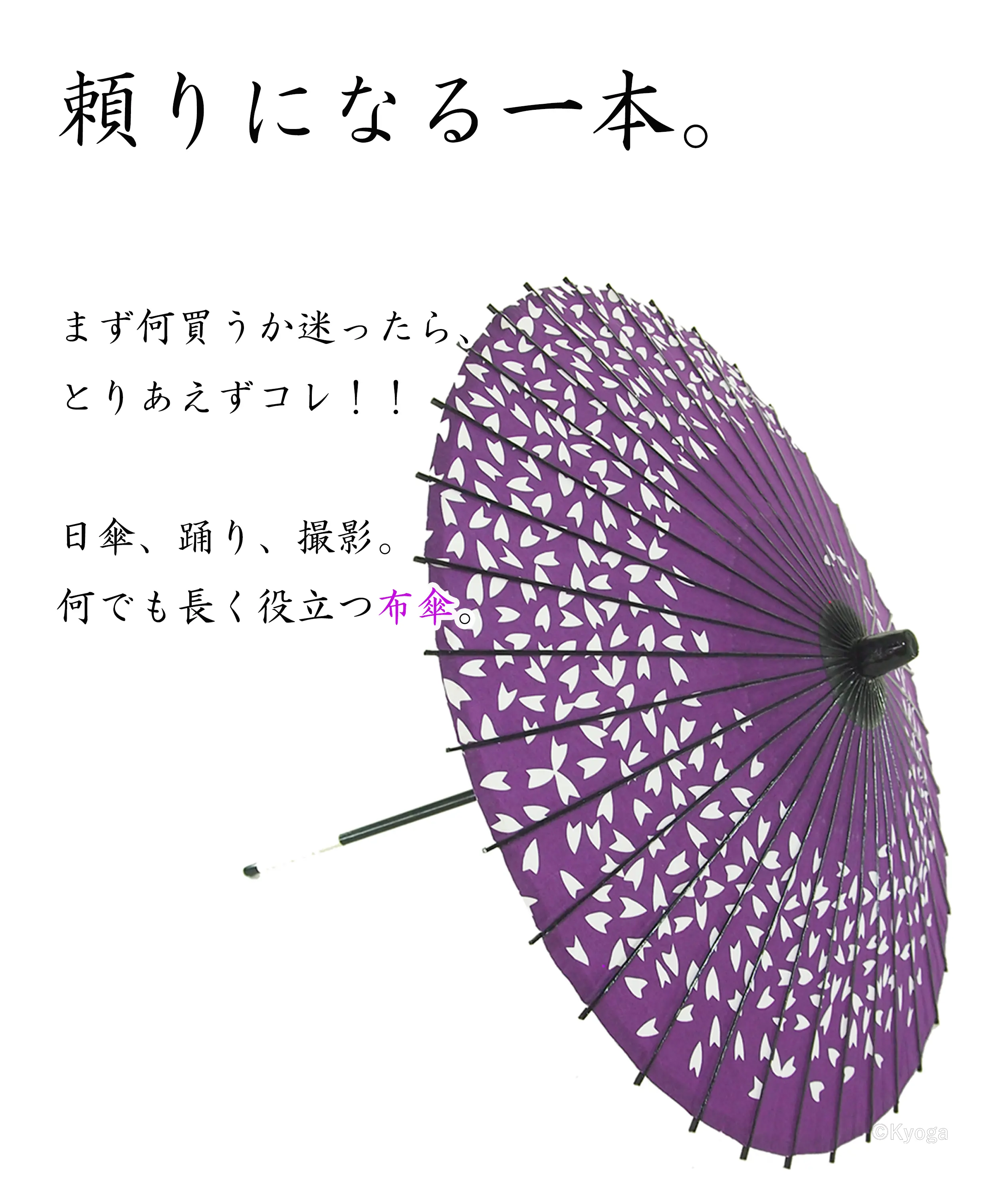

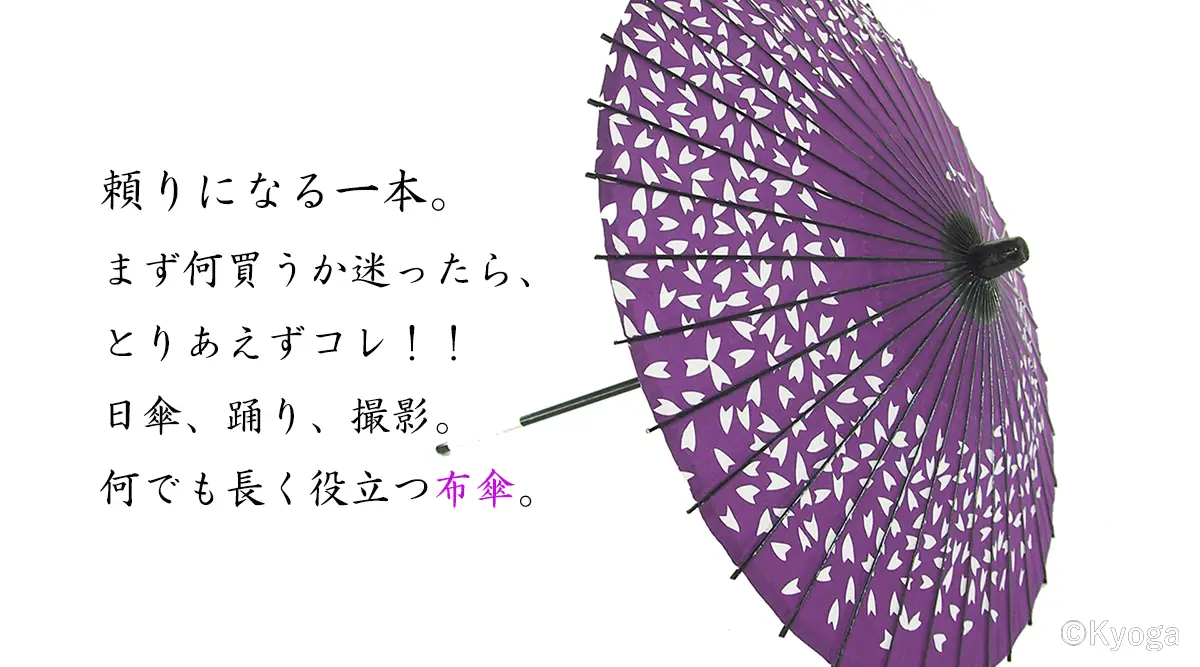

紙傘とは日本舞踊、歌舞伎などに用いられる舞踊傘のことです。日本舞踊のお稽古用として製作されておりますので、ある程度丈夫につくられています。日傘として活用される方も多く、和服のお供には欠かせないアイテムです。洋装でのおでかけに和傘を差す方も増えているそうです。

紙傘の活用法として撮影用アイテム、店内・室内用インテリアとしてもご利用いただけます。

紙傘の1尺4寸(尺四)と1尺5寸(尺五)、絹傘は持ち運び便利な継柄(棒が2本に分解できる)を採用しており、お客様の使いやすさを追求しております。

※「1尺4寸」などの表記は、傘の親骨1本の長さを指しています。この長さは、傘を広げた際のおおよその半径に相当します。

■絹傘

絹傘とは、絹を傘布として用いた舞踊用傘のことです。日本舞踊、歌舞伎などに用いられています。日本舞踊のお稽古用として製作されておりますので、ある程度丈夫につくられています。絹舞傘の活用法として撮影用アイテム、店内・室内用インテリアとしてもご利用いただけます。

絹傘の商品ページへ

■番傘

番傘とは、太い竹の骨に和紙を張り、その上に油を引いた実用的な雨傘のことです。蛇の目傘と比べ、骨が太く重量があり丈夫でがっしりとした印象から、主に男性の方に愛用されております。

高級旅館の貸し傘や和服のおともに利用されています。

■蛇の目傘

蛇の目傘とは、番傘と同じく雨天時に用いられる雨傘です。

傘を開くと蛇の目模様が現れることが特徴で、番傘に比べ軽いことから舞踊に用いられることもあります。比較的重量が軽いことから、主に女性の雨傘として愛用されています。

実用的な面から和服のおともに使用されたり、結婚式での和装小物として活用されます。

■唐傘(中国式傘)

唐傘は和傘とは製作工程が異なり小骨が親骨に入り込む構造になっていますので、小骨が紙に触れにくく、激しく開閉しても紙の破れが起きにくいため、派手な踊りのよさこい等の祭り、保育園のお遊戯会や日本舞踊の「稽古の練習用」に最適です。また、構造の違いより和傘より比較的安価であるのも魅力的な要素です。

手頃に持参できる撮影用アイテム、店内・室内用インテリアとしてもご利用いただけます。

■野点傘

野点傘(野立傘)は野点(屋外で茶または抹茶をいれて楽しむ茶会)の席で使用される傘のことです。

サイズとして2.5尺(二尺5寸)、3.0尺(三尺)、3.5尺(三尺5寸)があります。

屋外で使用される野点傘は大きめのサイズを選択される傾向が高くなります。

お花見・お茶会・店舗用ディスプレイなどにも用いられています。